Вокабула

Тип единицы

Динамика

Этимология

Функционирование

Грамматика

Справка

- 3 results found

- (-) зоол. (2)

- (-) лингв. (1)

- (-) ж. (3)

- Очистить запрос

Стифенсон не мог бы пустить в ход паровоза, если бы предварительно Уатт не изобрел паровой машины; изобретение Стифенсона есть в действительности только адаптация, переделка.

«Утилизация» или «адаптация» — переделка или приспособление чужих литературно-художественных произведений. Здесь разумеется превращение литературного или музыкального сочинения в другую художественную форму, как-то напр. переделка в театральную пьесу заимствованного из романа сюжета, оратории — в марш, и другие тому подобные appropriations indirectes «косвенные присвоения» чужих литературных мыслей и музыкальных мотивов, которые англичане характеризуют термином adaptation, начинающим, повидимому, входить на Западе в общее употребление.

И та теория, которую предлагает он сам <Группе> (в частности для объяснения религии греков), — теория «чистой адаптации», сплошного заимствования и приспособления религии, возникшей в одном или немногих центрах, — страдает такою же односторонностью, как все другие.

Обратимся к аккомодации или адаптации (у нас приспособление глаза, способность приспособляться).

<Наряду с аккомодацией> прежде был также в ходу термин «адаптация», но последним теперь принято определять свойство глаза приспособляться к различным степеням силы света.

Таким образом после предварительного сильного действия света на глаз, напр., в роде упомянутого выше пребывания в яркие солнечные дни в начале весны в пространстве, покрытом блестящим снегом, процесс адаптации будет тянуться гораздо дольше, именно до получаса, между тем как после входа в подобную же комнату со двора в пасмурный осенний день процесс адаптации продолжается едва несколько минут.

Глаз обладает еще способностью приспособляться к различной интенсивности света (адаптация), регулируя путем изменения ширины зрачка величину пучка световых лучей, попадающих внутрь его.

Плавательный пузырь представляет превосходнейшее доказательство, почему я так и распространяюсь о нем, что не приноровление, не прилаживание, не адаптация к внешним условиям характеризует собою органические формы и обусловливает их происхождение, а законы чисто морфологические.

Ибо разве это не адаптация, если суффикс, имевший первоначально какое нибудь неопределенное указательное или пространственное значение, после своего соединения с именной темой принял со временем то или другое более точное значение?

Теория приспособления или адаптации получила бы могущественное подкрепление, если бы удалось доказать утверждаемую Лудвигом многозначительность ведийских форм.

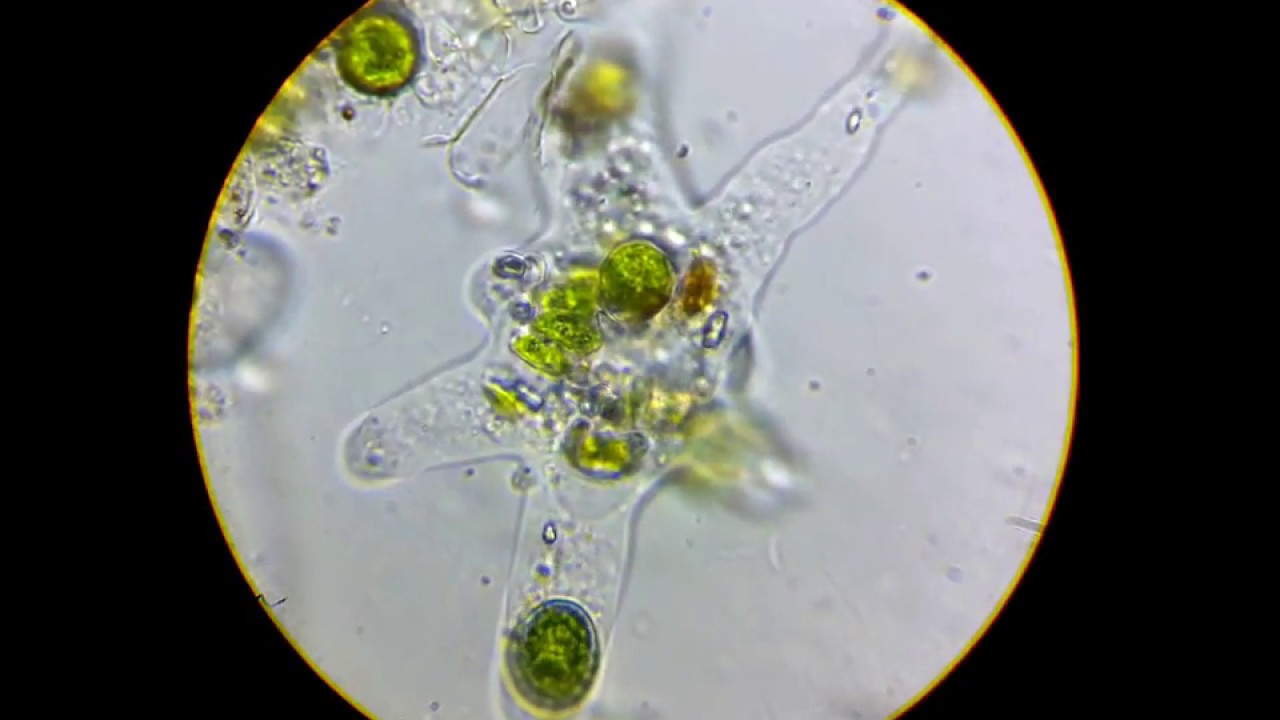

Амеба состоит из простого комочка полужидкого оживленного вещества, саркоды, без всяких органов — очевидно, что это есть самая простая форма строения.

Из того, что яйца (паразиты?) губок и медуз «трудно различаются от обыкновенных амеб», Геккель выводит «третье заключение», что амеба есть предок человека и всех животных организмов!

Вглядимся ближе в свойства простой клетки, которая всего заметнее, если она живет в свободном, самостоятельном виде.. Такова, напр., амеба. Она состоит из студенистого кусочка протоплазмы, все части которой имеют одинаковые свойства и одинаково принимают участие в ощущениях и движениях амебы.

Пушкин перед смертью испытывал страшные мучения, бедняжка Гейне несколько лет лежал в параличе; почему же не поболеть какому-нибудь Андрею Ефимычу или Матрене Савишне, жизнь которых бессодержательна и была бы совершенно пуста и похожа на жизнь амёбы, если бы не страдания?

Амеба расплывная (Amoeba s. Proteus diffluens): тело бесцветное, шаровидное и разнообразно протягивающееся, рот без волосков. Am. radiosa etc.

Амеба кишечная (Amoeba intestinalis R. Rl.) была найдена Sonsino в Каире в кишечной слизи ребёнка, страдавшего диареею; от amoeba coli она отличается значительно большею величиною.

Амеба полости рта (Amoeba buccalis, Steinb.) была находима Штейнбергом в белом веществе между зубами.. описание ее так неопределенно, что нельзя привести никаких отличительных признаков.

Амеба толстых кишок (Amoeba coli, Lösch). Этот открытый Лёшем в толстой кишке человека паразит принадлежит к классу корненогих (Rhizopoda), а именно к группе амёбообразных (Ameboideae).

Хотя нельзя допустить, что амебы Myxomycetes едят, однако ж в их полужидком теле иногда видны кусочки твердых частей, совершенно как в амебах зоологов; эти частицы выбрасываются, когда амеба начинает делиться.

Первым.. был открыт организм, найденный.. в виде слизистых масс.. и описанный под названием Dictyostelium mucoroides (Bref.). Масса эта распадается на отдельные споринки округлой формы. Из них выходят амебоиды, в форме одноресничатых зоогонидий, вскоре становящихся амебами, которые двигаются, питаются, сталкиваются и образуют большие массы.. Тогда как у Guttulina все зародыши совершенно одинаковы, у Dictyostelium уже заметно между ними некоторое разделение труда. .. Итак, цикл развития этого организма состоит из следующих стадий: зоогонидии, амебы, пласмодий; на пласмодии образуется спорокарп.

Но меня … заинтересовали явления при увеличении соляности воды. Во этом случае комок… как бы толчется на одном месте.. Во время такого движения комка я видел постепенное выхождение мельких (sic!) бесцветных, удлиненных телец.. При некотором разбавлении соляной воды, в которой находятся эти крупинки, они остаются в покое.., а при некоторой концентрации они шевелятся, собираются в небольшие кучки, слипаются и сплываются, образуя (из каждой кучки) небольшие амебки, которые затем превращаются в совершенно бесцветные монадки с строением Anisonema.

Зооспора движется в воде, то спокойно плавая, то качаясь и прыгая. Подвигавшись некоторое время, она втягивает ресничку.. и превращается в маленькую амебку, так называемую миксамебу, которая ползает подобно амебе.., непрестанно меняя свои очертания.

Сапрофитические слизевики.. обитают на отмерших растительных частях или на извержениях животных. При прорастании их спор плазма принимает непосредственно амебоидную форму, не проходя предварительно стадии жгутиковой монады.. Амебы размножаются потом оживленно делением надвое.. образуются.. агрегатные плазмодии.., в которых можно ясно отличить контуры одной амебки от другой.